https://petroglifosrevistacritica.org.ve/

Entre sabanas y esperanzas: movimientos agroecológicos en el sector Tillavá – Los Kioscos en Puerto Gaitán, Colombia

2Profesor Asociado de los Estudios de Postgrado en Geografía Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Instituto Geográfico Agustín Codazzi (convenio UPTC-IGAC), Investigador del Grupo Geografía y Ordenamiento Territorial (GEOT).

3Docente de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC). Investigadora en los Grupos PROGASP – GAIA y SERVIPÚBLICOS.

Se analiza la conformación de un movimiento social emergente en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, Colombia, en respuesta a las políticas agroindustriales derivadas de la revolución verde. Estas políticas, centradas en el uso intensivo de fertilizantes, biotecnología y explotación de tierras, han generado impactos negativos en la salud humana, el medio ambiente y la seguridad alimentaria. Frente a ello, han surgido propuestas agroecológicas impulsadas por comunidades campesinas, indígenas y actores sociales que promueven prácticas sostenibles, el rescate de saberes ancestrales y el fortalecimiento de la identidad rural. Mediante un estudio de enfoque mixto, que incluye entrevistas, encuestas y análisis cartográfico, se identifican cuatro tipos de actores territoriales según su temporalidad de ocupación: los Sikuani, llaneros de a pie, campesinos agroecólogos y nuevos llaneros. Las percepciones sobre el cambio de uso del suelo y las políticas Zonas de Interés Rural Económico y Social revelan tensiones entre modelos productivos y visiones del territorio. El objetivo de este trabajo fue identificar una tendencia social emergente, basada en las acciones de estos actores en el territorio, que puede interpretarse como un modelo agroecológico. El análisis evidencia una tendencia hacia la consolidación de redes solidarias, mercados campesinos, prácticas de permacultura y procesos de formación comunitaria, lo que sugiere la emergencia de un movimiento social con base agroecológica. Este proceso representa una alternativa viable frente a la degradación ambiental y la homogenización de los sistemas agrícolas, promoviendo un cambio hacia modelos más sostenibles y resilientes.

This study analyzes the formation of an emerging social movement in the municipality of Puerto Gaitán, Meta, Colombia, in response to agro-industrial policies derived from the Green Revolution. These policies, focused on intensive use of fertilizers, biotechnology, and land exploitation, have generated negative impacts on human health, the environment, and food security. In response, agroecological proposals have emerged, driven by peasant, indigenous, and social actors who promote sustainable practices, the recovery of ancestral knowledge, and the strengthening of rural identity. Using a mixed-methods approach that includes interviews, surveys, and cartographic analysis, four types of territorial actors are identified based on their history of land occupation: Sikuaní, foot soldiers, agroecological farmers, and new llaneros. Perceptions regarding land use change and ZIDRES policies reveal tensions between productive models and territorial visions. The objective of this study was to identify an emerging social trend, based on the actions of these actors in the territory, which can be interpreted as an agroecological model. The analysis highlights a trend toward the consolidation of solidarity networks, peasant markets, permaculture practices, and community training processes, suggesting the emergence of a social movement rooted in agroecology. This process represents a viable alternative to environmental degradation and the homogenization of agricultural systems, promoting a shift toward more sustainable and resilient models.

Introducción

El sector Tillavá – Los Kioscos, en Puerto Gaitán (Meta), forma parte de una sabana natural identificada desde 1950 y ubicada en el límite con la selva amazónica, lo que la convierte en una zona estratégica y vulnerable ante el avance de la frontera agrícola impulsada por intereses transnacionales (Castro Méndez, 2025). Su relieve plano, altitud inferior a 500 msnm y temperaturas superiores a 24 °C favorecen cultivos industriales. El sistema de drenaje, influenciado por los ríos Meta y Guaviare, da origen a ecosistemas clave como morichales y chucuas, que sustentan una rica biodiversidad. En estas tierras predominan coberturas vegetales arbustivas y herbáceas, con presencia de bosques en zonas bajas.

La Revolución Verde en América Latina se implementó bajo la premisa errónea de que los recursos naturales eran inagotables y el clima estable. En Colombia, aún persisten políticas agrícolas alineadas con este modelo, centrado en el uso intensivo de agroquímicos y el máximo aprovechamiento del suelo. Este enfoque agroindustrial, con fuerte respaldo político, ha desplazado alternativas sostenibles y generado consecuencias negativas, aunque se incrementa el uso de fertilizantes, los rendimientos tienden a disminuir, lo que agrava el deterioro ambiental y los riesgos para la salud humana (Altieri y Nicholls, 2012).

La implementación de cultivos transgénicos como el maíz, destinado principalmente a la alimentación animal y biocombustibles, prioriza las ganancias industriales en lugar de la seguridad alimentaria local. Esto afecta negativamente los sistemas naturales y genera un aumento en los costos de los alimentos, sin producir directamente lo que la población necesita (Altieri y Nicholls, 2012).

Para esta investigación, un movimiento social se entiende como una forma de acción colectiva que surge desde las bases sociales para expresar resistencias o propuestas ante situaciones consideradas injustas. Estos movimientos no necesariamente se vinculan a partidos políticos, sino que responden a procesos culturales, sociales y económicos que afectan a comunidades específicas.

Diversos autores coinciden en que los movimientos sociales se construyen territorialmente, no solo en un espacio físico, sino en un territorio vivido, cargado de significados e identidades. Melucci (1999) destaca el papel del territorio como espacio de acción simbólica en respuesta a transformaciones sociales. Por su parte, Escobar (2010) propone el concepto de “territorios de diferencia”, donde las comunidades resisten modelos de desarrollo homogéneos mediante saberes locales.

Haesbaert (2011) entiende el territorio como una construcción social multidimensional, apropiado y resignificado por los actores sociales. En la misma línea, Porto-Gonçalves (2006) subraya cómo los movimientos rurales latinoamericanos reconstruyen el sentido del territorio en oposición al extractivismo.

Estas perspectivas permiten analizar cómo en Puerto Gaitán, Meta, los movimientos agroecológicos se articulan en defensa de sus territorios, prácticas sostenibles e identidades locales, frente al avance del modelo agroindustrial.

Desde los años setenta, las sociedades rurales se han vinculado al movimiento agroecológico, integrando campesinos, comunidades étnicas y grupos de mujeres que promueven la producción sana de alimentos. En las ciudades, se han creado programas académicos enfocados en la agroecología para formar a profesionales conscientes de la necesidad de reemplazar productos derivados de técnicas de fertilización por opciones menos tóxicas para los seres humanos (Álvarez Roa et al., 2016).

El modelo agroecológico se establece en dos pilares fundamentales: el cuidado del suelo y la protección del medio ambiente, por lo tanto, se encuentra en la intersección entre lo productivo y lo ambiental. Es una actividad social autónoma que puede ser de tipo orgánico o biológico, que promueve el uso óptimo de la tierra sin la utilización de biotecnología, es decir, sin la aplicación de productos químicos ni el uso de materiales modificados genéticamente. Este enfoque se alinea con lo propuesto por Altieri (2001), quien resalta que la agroecología fomenta prácticas agrícolas sostenibles que respetan los ecosistemas y la biodiversidad, promoviendo la justicia social y ambiental. Además, Sánchez de Prager (2018) subraya cómo el estudio de la biología del suelo contribuye al diseño de agroecosistemas sostenibles, sin necesidad de agroquímicos ni organismos genéticamente modificados. De igual manera, Cucchi (2020) destaca la importancia de la agricultura sin plaguicidas sintéticos como una forma de respetar tanto la salud humana como el medio ambiente.

Este modelo favorece la recuperación y mejora de la fertilidad del suelo, promoviendo la sostenibilidad y el equilibrio ambiental. La producción se integra a la sociedad campesina, por lo que a menudo se les denomina agrosistemas, donde se incluyen tanto a los seres humanos como sus prácticas de manejo integral.

La agroecología promueve sistemas agrarios sostenibles, socialmente justos y económicamente viables, ya que no requieren grandes inversiones. Se basa en el rescate del conocimiento campesino y ancestral, favoreciendo la soberanía agroalimentaria y la auto sostenibilidad. Los agroecólogos consumen lo que siembran, ya que son alimentos que su organismo asimila correctamente, sin alterar las funciones metabólicas (Ángel-Maya, 2013).

Una base clave para la formación de movimientos sociales es la transformación de entornos mediante redes solidarias de trabajo. La unión de campesinos, por ejemplo, busca solucionar problemas generados por acciones institucionales que afectan su vida cotidiana, como los conflictos de intereses con las instituciones políticas. Azamae, citando a Melucci (1999), afirma que los sistemas de acción de estos movimientos sociales se basan en objetivos, creencias, decisiones e intercambios, influenciados por los aportes individuales y las necesidades del grupo.

Es así como el objetivo de este trabajo es identificar una tendencia social emergente, la cual, a partir de las prácticas de los actores territoriales, pueda entenderse como un modelo agroecológico. Para ello, se busca responder a la pregunta ¿De qué manera se configura un movimiento social emergente en el sector de Puerto Gaitán, para prevenir la degradación de las tierras?

Metodología

Se realiza un estudio en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, en el ecosistema de la sabana colombiana, la cual se encuentra agrupada en la cartografía global denominada sabana natural e incluye subdivisiones como aquellas que pueden identificarse en otros países[1]. Este estudio se basa en un análisis transversal de las percepciones que tienen los actores territoriales sobre el cambio de uso de la sabana, las cuales pueden ser de aprobación o desaprobación y comparar los puntos comunes entre esos actores con las tendencias basadas en el enfoque agroecológico, lo que finalmente permite definir si se están configurando un movimiento social emergente[2].

Para identificar los actores territoriales, se aplicó un método mixto, el cual permite conocer las temporalidades de ocupación de la tierra a partir del análisis de los topónimos presentes en esa región a través del tiempo y, también, del análisis del tamaño y distribución de los predios, definiendo su representación cartográfica, gracias a la información suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2015). Asimismo, se consultaron documentos históricos y se realizaron 32 encuestas a los presidentes de las veredas del municipio de Puerto Gaitán.

En cuanto a lo anterior, se identificaron cuatro actores territoriales organizados según el período de llegada a la sabana, dato obtenido a través de entrevistas y registros históricos encontrados en la revisión de investigaciones. Los primeros actores corresponden a las sociedades ancestrales que se agrupan en resguardos y se denominan “Sikuani”, los segundos actores llegaron a la zona de estudio entre 1950 y 1960 como un movimiento de personas adineradas que conformaron hatos ganaderos y se denominan los “llaneros de a pie”; entre 2000 y 2005 llegó una nueva generación de colonos procedentes de diferentes regiones de Colombia y se denominan para esta investigación los “campesinos agroecólogos” y finalmente llegaron a la región los denominados “nuevos llaneros” que iniciaron su proceso de territorialización en el año 2010. La técnica de recolección de datos utilizada fue la de entrevista libre.

El protocolo para la producción agroecológica generado por la Corporación Biocomercio Sostenible (CBS) Colombia y la Corporación Autónoma del Valle del Cauca (CVC) en el 2018, se propuso como una medida para disminuir el impacto de los cultivos de caña de azúcar en el Valle del Cauca. En el protocolo mencionado se define la agroecología como un movimiento social que involucra un conjunto de prácticas que a su vez promueven las interacciones ecológicas que hacen sostenible la agricultura. En este tipo de agroecosistemas la sociedad se involucra al punto que se genera una cultura que nutre la identidad campesina y fortalece la viabilidad de la economía local.

Esta iniciativa se da en tierras impactadas por los monocultivos establecidos en suelos de alta calidad agronómica; sin embargo, ante la creación de la frontera agrícola en Colombia (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADT) – Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), 2017), los suelos con menores capacidades agronómicas localizados en la sabana del municipio de Puerto Gaitán, Meta, Colombia, se encuentran expuestos a las políticas públicas que buscan la unificación territorial mediante el impulso de la agricultura intensiva (Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 3797/2014; CONPES 3917/2018; CONPES 3940/2018).

Lo anterior amerita la compresión de si los actores territoriales que conocen las potencialidades y limitaciones de estos suelos, ven viable y sustentable el cambio de uso de estas tierras.

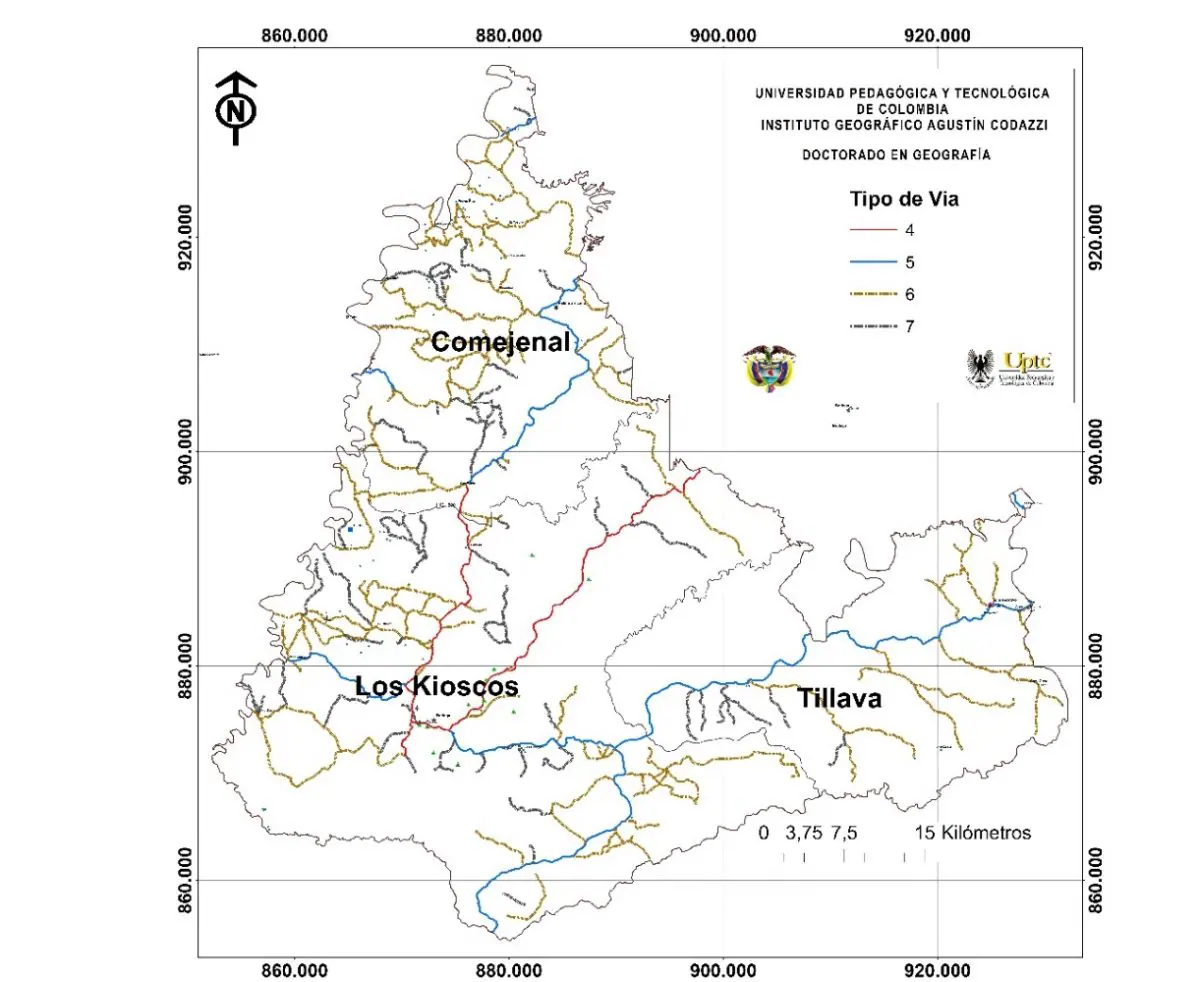

Puerto Gaitán es un municipio del departamento de Meta, que se encuentran dentro de la frontera agrícola en límites con la selva amazónica. El estudio incluye un área que abarca cabecera municipal de Puerto Gaitán y se extiende hasta el sector Tillavá-Los Kioscos (figura 1). El sector de sabana en donde se encuentra mayor intensidad en el uso agrícola está demarcado como depósitos aluviales y marca el límite del río Meta al norte de la zona en estudio.

Figura 1

Panorama de la sabana desde sector Tillavá – Los Kioscos y límite de la altillanura con el río Meta.

Nota. Elaboración propia a partir de la Base cartográfica escala 1:100.000 IGAC.

En la parte cualitativa de la investigación, se aplicó el enfoque mediado por internet debido a las restricciones de movilidad que dejó el COVID 19. Este enfoque, según Madge (2016), permite conocer la opinión de la población, en este caso, la de los pobladores de la sabana que se encontraba dispersa y distante.

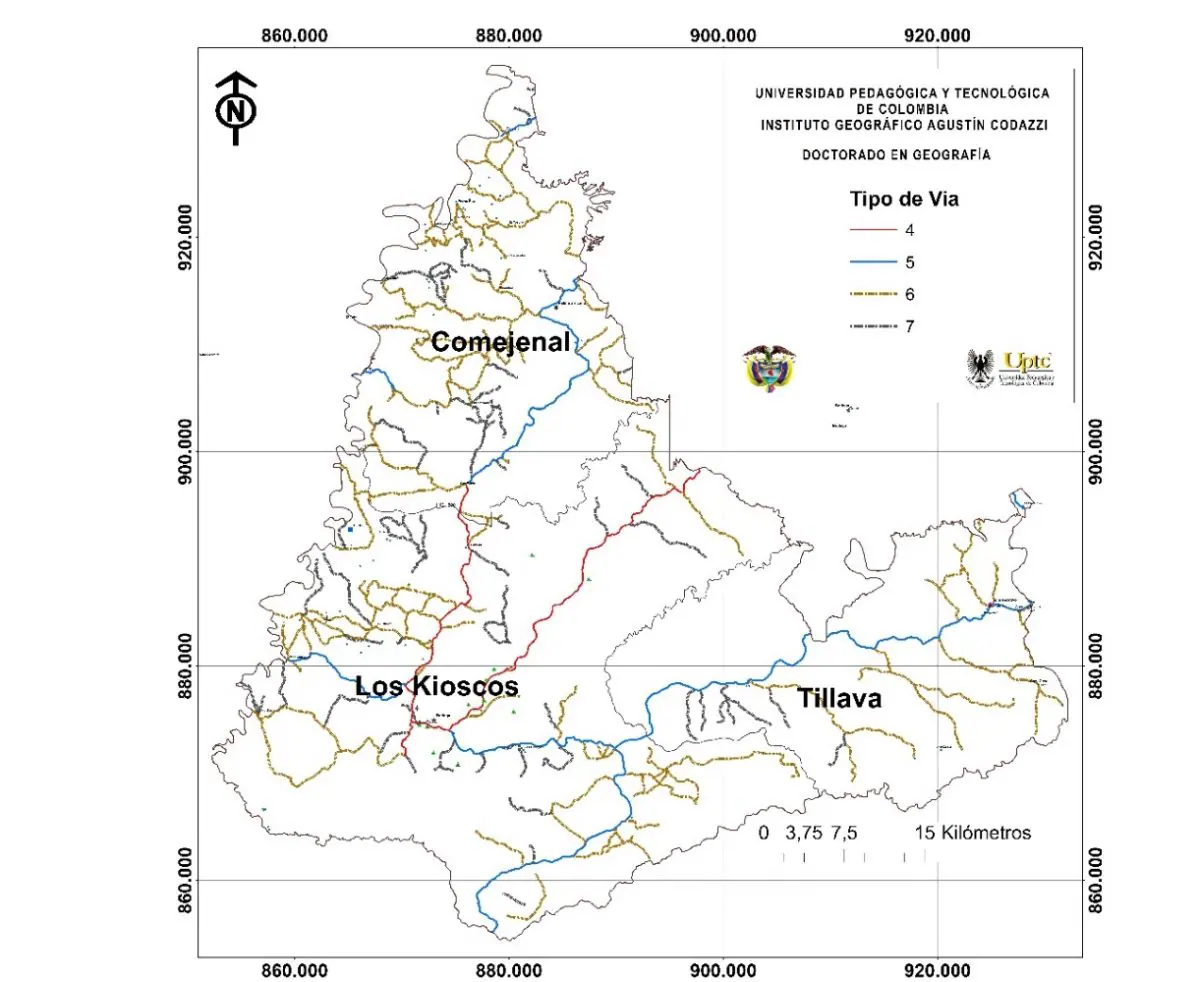

Para el reconocimiento de las tierras, se realizaron varios recorridos desde el inicio de la sabana al sur del río Meta, pasando por el resguardo Wacoyo, la vía a Pacific Rubiales y el Alto Tillavá (figura 2).

Figura 2

Distribución de vías en el sector de las veredas Tillavá-Los Kioscos-Comejenal en Puerto Gaitán, Meta, Colombia.

Nota. Elaboración personal a partir de imágenes Google Earth y cartografía básica IGAC, 2015.

Se consultó a las autoridades de Puerto Gaitán y tras conversar con funcionarios de la alcaldía se decidieron que los líderes veredales fueran los representantes de sus comunidades. La información sobre el uso y manejo de las tierras se recolectó mediante el instrumento de una encuesta difundida por los números de celular de los presidentes de junta y a otras personas recomendadas por los primeros contactos a manera de bola de nieve. Dicha información se confrontó con la cartografía de cobertura y uso de la región interpretada por la Subdirección de Agrología para el período 2018.

Los criterios de selección incluyen actores con experiencia en prácticas agroecológicas, conocimiento territorial y participación comunitaria. Se priorizó la diversidad social y organizativa, incluyendo campesinos, sabedores indígenas y técnicos.

Se entrevistaron 35 personas de las cuales 59% eran hombres y 41% mujeres. El procedimiento aplicado consistió en definir los actores territoriales de la Sabana de Puerto Gaitán y que manejan lógicas diferentes en cuanto al uso de la tierra. Cada uno de estos actores, fue entrevistado para conocer su percepción sobre las nuevas políticas derivadas de los procesos de paz, sus visiones del territorio, y si se sienten cómodos con estas políticas.

Las preguntas estuvieron relacionadas con el grado de aceptación o rechazo a las nuevas políticas de enfoque territorial que pretenden conocer más que el grado de conformidad que hay con la implementación de las Zonas de Interés Rural Económico y Social (ZIDRES), la visión personal de la utilización de las tierras dentro de un modelo tradicional intensivo que se plantea, además establecer las visiones y nuevas propuestas que tienen sobre el uso de la tierra.

En un comienzo, se realizaron 32 encuestas sobre la percepción al cambio de uso en el sector Tillavá – Los Kioscos en Puerto Gaitán, Meta, Colombia, en la que se debía conocer el tiempo de llegada a la región, las visiones de acuerdo con su edad y la identificación de los tipos de actores de acuerdo con sus prácticas y los manejos que cada uno de ellos le aplican a la tierra.

La población escogida para las encuestas se difundió con la técnica bola de nieve, a través de los presidentes de veredas y líderes destacados de la región.

Posteriormente, al identificar los actores que representan cada temporalidad se le realizaron preguntas abiertas en las que se pidió su expresión libre. Luego que se realizaron las encuestas durante el período de pandemia por el COVID 19, se hicieron acercamientos con entrevistas abiertas y con la misma pregunta realizada a cada actor, los registros del audio se recibieron a través de WhatsApp, luego se transcribieron al texto y se realizó la primera interpretación utilizando un lenguaje directo y concreto a manera de frases cortas.

Se elaboró una matriz de dos entradas para localizar en las filas las frases cortas de cada relato y en las columnas se dispusieron los actores territoriales organizados por orden de antigüedad en el territorio, a saber: Sikuani (Misael Gaitán, 2022), Llaneros de a pie (Sandra Enciso, 2022), Campesinos agroecólogos (Rubiela Góngora, 2022) y Nuevo llanero (Ricardo Talera, 2022).

Las respuestas se organizaron por filas de acuerdo con ideas similares y se construyeron dos formas de ver los usos que son diametralmente opuestas para contrastarlas con las respuestas que ofrece el actor institucional académico y definir si se está configurando una sociedad emergente que tiene puntos de acuerdo y si estos son similares o contrarios a los que proponen las autoridades nacionales sobre espacios rurales.

La compilación de ideas aportadas por cada actor territorial corresponde a la propuesta integral de estas comunidades asentadas, con la que se buscan los puntos comunes y aquellos en los que se discrepa para que durante la visión de un tercero se responda las últimas preguntas de investigación: ¿De qué manera se configura un movimiento social emergente en el sector de Puerto Gaitán, para contrarrestar la degradación de las tierras?, ¿Cuáles son las percepciones de los actores territoriales de la sabana de Puerto Gaitán frente a la implementación de la ZIDRES?, ¿Cuáles son los puntos de acuerdo y desacuerdo que, desde sus percepciones, se identifican entre los actores territoriales? y ¿Cómo se materializa en el espacio, el comportamiento de los actores territoriales al reconocer las limitantes de los suelos en cuanto a la utilización de estas tierras?

Resultados y Hallazgos

La integración de campesinos proveniente de los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Antioquia y del mismo Meta, fueron compartiendo sus saberes, al punto que son fuente de sabiduría en las labores agrícolas. A ellos se les había encomendado la protección de las semillas, aunque esa labor siempre la han realizado los mismos campesinos, en el nuevo lenguaje técnico se le denomina como permacultura y que para el caso de Puerto Gaitán se ha enriqueciendo con la mezcla de varias costumbres regionales.

Ante ese panorama, comenzaron a gestarse encuentros entre estos neocampesinos, realizando invitaciones especiales para que, a través de al menos cuatro encuentros al año y con ayuda de las redes, se favoreciera el acercamiento a la región de expertos en temas como el ordenamiento territorial y la agroecología (M. Gnecco, comunicación personal, 18 de julio de 2022). En estas reuniones se comparten experiencias a estas comunidades y se produce un diálogo en dos direcciones: por un lado, el campus Universitas se concreta en al menos una salida a campo cada año en el que los expertos van a estos campos a aprender de los neocampesinos y donde los especialistas, por otro lado, comparten sus temas de una manera espontánea y se busca el diálogo en el mismo lenguaje de la comunidad (Almanaque del Futuro, 2021).

Del sector Tillavá – Los Kioscos, M. Gnecco (comunicación personal, 9 de octubre de 2022) comenta que las actividades de las petroleras han distorsionado la realidad rural y se crea un ilusionismo de economías y esperanzas cifradas en la explotación de hidrocarburos, la gente que llega a la región genera más expectativas a los pobladores y esto conduce a la invisibilización de la cultura campesina.

Dejar la producción agrícola en manos de los campesinos es dar la oportunidad a la recuperación de semillas nativas, que ofrecen un sentido de poder sobre el territorio y que permiten fortalecer la identidad cultural y dar un valor humano al trabajo que desarrolla la naturaleza (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Resolución, 2017); los talleres de germoplasma generarían el encuentro entre individuos que hoy en día están invisibilizados tras la nueva biotecnología y la mecanización de los manejos que anteriormente ofrecían los seres humanos a la naturaleza.

Percepciones

Cuadro 1

Esquema de la matriz de análisis transversal por la visión de cada actor territorial.

La presente investigación respondió en parte a cómo fue el proceso de ocupación de las tierras en el sector Tillavá – Los Kioscos en el período 1950-2019, se busca con ello diagnosticar el uso unificado de la tierra en la sabana de Puerto Gaitán.

Se ingresaron las respuestas obtenidas de las siete preguntas realizadas al representante de los actores territoriales en una matriz de doble entrada (cuadro 1) y se aplicó el método dialéctico contrastado con la anuencia de todos los actores.

En el siguiente paso se agruparon las respuestas en dos ideas extractadas de cada pregunta según se apruebe el cambio de uso y otras ideas en las que se desaprueba el cambio de uso, el siguiente paso fue integrar ideas semejantes para reforzar o generar la idea principal y luego de definir las categorías de análisis se procede a consultar referencias que sirvan de soporte o que nieguen estas aseveraciones; en dicho caso, se aplicó el análisis del discurso (Wodak y Meyer, 2001) cuya disciplina estudia el lenguaje en su contexto social y mediante su análisis construye e interpreta la realidad, a través de las repuestas del entrevistado en contraste con lo que dice un experto en tierras que conoce la situación social en la sabana de Puerto Gaitán.

El resultado es una narrativa multiactor que ofrece una visión articulada sobre el cambio en el uso del suelo y la incorporación de prácticas agrícolas intensivas en la sabana. Esta perspectiva permite indagar si se está gestando un movimiento social emergente. Para avanzar en esta comprensión, es necesario resolver cuatro interrogantes clave relacionados con las formas de organización de los actores, lo cual permitió analizar si existe una convergencia hacia un movimiento agroecológico. ¿Cuentan estos campesinos con iniciativas basadas en mercados campesinos? ¿Tienen productos agrícolas valorados por el sitio?, ¿cuentan con asesoría de empresas? y finalmente ¿Existe alguna escuela de formación comunitaria que enseñe o dialogue sobre novedosas prácticas agronómicas?

Análisis de datos cualitativos

Luego de la recogida de datos procedentes de audios y de la síntesis de cada una de las respuestas de los actores en torno a una misma pregunta, se llevó a cabo una integración transversal de saberes en los que se aplica la dialéctica agrupada de todos los actores en cuanto a visiones positivas y negativas referidas al cambio de uso. Todas las apreciaciones de actores se presentan en dos bloques que agrupan sus impresiones en torno a lo que ellos consideran relevante.

Los siguientes resultados corresponden a la hibridación de conocimientos, en la que se aplica una triangulación de información para generar material que sea útil para abrir el debate en torno al cambio de uso de las tierras de la sabana en Puerto Gaitán, Meta, Colombia.

Las apreciaciones positivas referidas al cambio de uso de las tierras

Quienes defienden este modelo de cambio de uso dicen que estas políticas fueron creadas para dinamizar la economía y generar el progreso de la región, a través de ellas se mejoran las condiciones rurales dado que se incrementa el flujo de mercancías en la ciudad de Puerto Gaitán. Los nuevos llaneros aducen que eso corresponde a un cambio normal, sobre todo cuando se ha señalado que esta zona está dentro de la frontera agrícola y es necesario generar actividades agrícolas intensivas. Ellos creen que con esta línea de progreso se fortalece la infraestructura vial y hay un aumento en las inversiones que determinan el desarrollo de esta región.

Los latifundistas en estas políticas están destinados a ser el sustento de la economía y en ellos está el incremento del dinero circulante, debido a la necesidad de comprar maquinaria, a la implementación de nueva biotecnología y al incremento de los negocios internacionales que producen divisas, con estas acciones se da fin al sistema de tierras de engorde y se espera que esto impacte la demanda de mano de obra, la cual se verá disminuida.

Los actores identificaron como principales beneficiarios de la implementación de los cultivos intensivos, a los inversionistas; sin embargo, existe también la posibilidad de que se generen nuevos empleos de personal especializado para el manejo de los cultivos que se desplazarán desde otras regiones.

Los campesinos agroecólogos encuentran como beneficio la oportunidad de rastrojear, es decir recolectar maíz luego que ha pasado la cosechadora mecánica, porque los dueños de la producción dan el permiso para que se recoja este producto que es utilizado por los campesinos para alimento de sus gallinas. Esto ha traído nuevos problemas de inseguridad pues existe un comercio y una apropiación forzosa de algunos sectores, en donde unas personas obstaculizan el ingreso de los campesinos de la región a estos terrenos y establecen un proceso de apropiación forzoso de los restos de poscosecha que aprovechaban los campesinos locales y lo destinan para su lucro personal y para la generación de ganancias exclusivas para este nuevo grupo.

El beneficio de instalar cultivos intensivos en la región insta al desarrollo de un sistema vial acorde con la necesidad creada de movilizar la producción. No obstante y como un efecto negativo, los pobladores y los propietarios incapaces de pagar los costos de la vía, son expulsados de la región sin otra opción diferente a la de vender sus tierras, es decir, la medida está relacionada con el acaparamiento de tierras por usos agrícolas intensivos.

Para los Sikuani el ingreso de cultivos intensivos tiene como beneficio para ellos la posibilidad de acceder a otro tipo de alimento, los conucos normalmente los siembran en el monte, con yuca brava, yuca dulce y maíz, dado que es allí donde se aprovechan eficientemente los nutrientes naturales. Creen que la autonomía que hay en su resguardo les provee el espacio para el desarrollo de sus familias.

Los actores territoriales tienen un sentido integral del concepto tierras, ellos creen que la actividad agrícola que mayor degradación trae a la región es la combinación de cultivos de palma africana y las actividades extractivas del petróleo porque ahuyentan las especies animales que eran parte de su alimentación debido a que la tierra pierde su humedad.

Las recomendaciones formuladas en la década de 1980 en la Granja Carimagua, tras los ensayos con variedades de maíz, soya y marañón, señalaron la necesidad de conformar una capa superficial en los suelos mediante la siembra e incorporación de materia orgánica. Esta práctica buscaba mejorar la estructura y fertilidad del suelo, adaptándolo a las exigencias de los cultivos establecidos en la región (García Durán, 2009). Dicen los Sikuani, que extrañan la convivencia con la especie animal endémica que, aunque no utilizaban en su alimentación, hacían parte de su cosmología.

Los nuevos llaneros no se refieren nunca al tema de la degradación de las tierras, sugieren que hay prácticas agronómicas que disminuyen los efectos por el uso intensivo de la tierra, una de ellas es conservar algunos espacios con vegetación natural para dejarlos como oasis en medio de estos monocultivos.

Los Sikuani identifican a los lomeríos como sitios en los que se puede dar el pastoreo extensivo, siempre y cuando se siembren pastos resistentes a las condiciones del suelo. En ese sentido, nos comenta en entrevista el Ingeniero Harold Sabogal[3], que la desaparición de la granja experimental de Carimagua durante la apertura económica de los años noventa, produjo la pérdida de material de germoplasma de pastos que fue identificado por científicos que allí laboraban, la desaparición de la ciencia de la agrostología que presentaba soluciones a la ganadería, se considera una pérdida irreparable a la verdadera vocación de la mayoría de estas tierras.

Los nuevos llaneros piensan que cuando hay inversión privada hay mayor eficiencia, creen que dentro del sistema de planeación de las ZIDRES se pueden programar prácticas de conservación de coberturas vegetales, que se identifican como una acción importante en la mitigación del impacto del uso agrícola intensivo. Ellos creen que los monocultivos atraen las aves y eso puede ser un campo para potenciar las actividades de avistamiento de las mismas. Los inversionistas piensan que la agricultura es una solución económica pensada a futuro pues trasciende la extracción de petróleo y los procesos de minería, que se agotarán con el tiempo, la región debe quedar cubierta con otra forma de economía, ellos piensan que es la agricultura intensiva, la única que da posibilidad de desarrollo a la región (R. Talera, comunicación personal, 15 de septiembre de 2022).

Las apreciaciones negativas del cambio de uso de las tierras

El cambio de uso de estas tierras es perjudicial para el medio ambiente debido a que se produce una alta concentración de nutrientes que terminan contaminando las aguas. Los Sikuani, los llaneros de a pie y los campesinos agroecólogos creen que el uso intensivo cambia la naturaleza y la torna insostenible. Esto también genera un cambio cultural y se manifiesta en una pérdida de pertenencia, además la migración de altos capitales a esta región causa el incremento de la corrupción.

Tanto los campesinos, como la población ancestral piensan que, con el ingreso de los cultivos intensivos, ellos perderán sus formas de manifestación cultural. Como ejemplo los Sikuani han sido obligados a cultivar sus conucos en sabana cuando en su cultura se realizaba esta labor entre selvas y recientemente en los bosques de galería; además los campesinos no cuentan con incentivos económicos para sus proyectos agrarios. Las políticas son discriminatorias y traen el desarraigo (Castro Méndez et al., 2021), las técnicas modernas desplazan las prácticas manuales, no hay conciliación y la gobernanza es impuesta desde la institucionalidad.

Las políticas de uso de las sabanas generan el desequilibrio social, aunque una de las variables utilizadas en la decisión de las ZIDRES fue la baja densidad de población, se produjo un desconocimiento de las comunidades que estaban asentadas allí, además la llegada de la población flotante ha causado el incremento de la necesidad de servicios y esto generó impacto debido al incremento y concentración de personas en los centros poblados y en los caseríos.

Asimismo, las formas de socialización del proyecto ZIDRES no fue conciliatoria, los acercamientos de los nuevos llaneros a los actores territoriales se realizaron para dar la posibilidad de arriendo de las tierras y dirigidos a la asociación que no propone una relación equilibrada en lo económico, además no hay un desarrollo equitativo y los actores locales no tienen la oportunidad de participar en las decisiones sobre el uso de la tierra.

En vista de esto, no hay un equilibrio social ya que, quien tiene los medios de producción materializados en la tierra y el capital percibe las mayores oportunidades, hay impacto en la seguridad alimentaria local pues la población campesina queda expulsada del territorio y esto genera cambios culturales provenientes de los nuevos habitantes, la nueva población carece de sentido de pertenencia territorial, debido a que es un habitante foráneo que entra y sale de la región.

El inconveniente detectado por los llaneros de a pie es la profundización de los niveles freáticos y esto trae como consecuencia la reducción del caudal base de los ríos (Agualimpia y Castro, 2016) y la sequedad de las tierras localizadas en sectores más altos de las sabanas, tales como son las mesas y las cimas de los lomeríos. Ese fenómeno se conoce como proceso de desertificación de las tierras.

A manera de complemento Castro et al. (2020) determinaron que es necesario armonizar los instrumentos jurídicos y de gestión, pues se toman decisiones de uso intensivo de las tierras de la sabana de Puerto Gaitán sin realizar el balance de aguas entre la oferta natural y el consumo calculado de los cultivos de palma africana.

Los Sikuani, los llaneros de a pie y los campesinos agroecólogos coinciden en que hubo el acercamiento de inversionistas que ofrecieron varias alternativas para tener acceso a las tierras que están en manos de estos actores. Las tierras de los Sikuani presentaron algunos espacios cedidos temporalmente para el cultivo de maíz transgénico y esto generó la oportunidad para que estas comunidades cosecharan lo que ellos requerían; a los Sikuani le ofrecieron cales, abonos y fertilizantes que algunos de ellos utilizaron en sus cultivos y que otros simplemente los vendieron. En el caso de los otros actores se abrió la oportunidad para que ingresaran en los nuevos usos agrícolas intensivos, desconociendo las decisiones de la sociedad campesina que se encuentra comprometida con la seguridad alimentaria, es decir productos agrícolas para el consumo humano y no para un proceso industrial que genera doble utilidad con la transformación.

Es importante resaltar, que en la zona urbana hay un incremento del comercio de fertilizantes, abonos y en lo rural una migración masiva de mano de obra campesina a las grandes compañías. Con estas incursiones de actores adinerados, el campesino quedó a merced de la mano de obra de su familia para solucionar la recolección de su cosecha.

Los actores territoriales manifiestaron que estas tierras deben pasar por un proceso de desnaturalización y eso consiste en cambiar la dinámica nutricional a través de la acción de agregar cales y fertilizantes de acuerdo con la etapa del cultivo, aunque esto es posible, coinciden en decir que estas tierras físicamente son frágiles y requieren de prácticas de conservación muy costosas que posiblemente los nuevos llaneros no lleguen a aplicarlas. Los actores agregan que las fumigaciones traen consecuencias graves para la salud humana.

Los nuevos llaneros tienen claro que la sabana es apta para las prácticas de la mecanización, sin embargo, cuando se recorren los sitios se nota que tal aseveración no es del todo cierta, dado que a cien metros se nota la curvatura del terreno debido a que estas tierras han sido modeladas por las aguas de escorrentía. El relieve puede identificarse en la delimitación de las geoformas del terreno.

Estos mismos llaneros afirman, que los cultivos de palma africana generan condiciones ambientales que hacen que las especies vean a estos nuevos sitios como hábitat, lo cual podría ser un encuentro poco agradable con especies animales de la sabana y aún de la selva que encuentran en estos espacios condiciones de sombra en tiempo de verano fuerte.

Los medios de difusión de noticias presentan a estas tierras como la última frontera agrícola y la promueven como una zona de reserva de alimentos para la humanidad, lo cual no es cierto pues los productos agroindustriales en su mayoría no son alimentos.

Asimismo, las medidas que se toman en estas tierras son eminentemente económicas; dicen los nuevos llaneros que corresponde a tierras que son de bajo precio y en ellas con inversión se pueden alcanzar ganancias muy altas. Para el Estado estas tierras nunca han sido objeto de impuestos o lo hacen en una proporción muy baja, lo que ha permitido la acumulación de tierras en pocas manos, además de no estar destinadas a cumplir la función social de producir alimentos y tributar al Estado.

Por otro lado, el cultivo de la palma africana se asemeja a bombas hidrofísicas de origen vegetal que extraen el agua de los suelos hasta desecarlos. Otro de los inconvenientes para el medio ambiente, lo definen los actores locales como especies que devoran nutrientes y esto conduce a una carga excesiva de estos en el medio ambiente; así como ser causantes de la acumulación de residuos de herbicidas.

Castro et al. (2020) determinaron que el mayor impacto que produce este cultivo en la sabana es la extracción de agua en el suelo, a pesar de que la oferta de agua es alta y está por el orden de 2150 mm/año, la presencia de cuatro meses secos se considera una limitante muy alta en estas tierras que tienen como cualidad física la baja retención de humedad y la baja capacidad de almacenaje de agua en sus suelos.

Los Sikuani, los llaneros de a pie y los campesinos agroecólogos coinciden en identificar dos cultivos especialmente agresivos para el medio ambiente: los monocultivos de caña de azúcar y las especies maderables introducidas. Según su perspectiva, la degradación del suelo se inicia con la mecanización de la tierra, ya que esta práctica la vuelve más vulnerable a los procesos de erosión.

En cuanto a cuáles de las actividades agropecuarias que son menos causantes de degradación de tierras, los llaneros de a pie afirman que algo de ganadería no es perjudicial para la sabana siempre y cuando se conserven los reservorios naturales y se entremezcle la ganadería con variedad de cultivos que tengan rotación. La agricultura tendría que ser en espacios pequeños con manejo de residuos orgánicos y a través de la conservación de espacios naturales.

Conformación de redes

De acuerdo con la información proporcionada por la comunidad asentada en la sabana de Puerto Gaitán, se encuentran en formación varios núcleos de sociedades emergentes que están comprometidos con la solución de sus problemas cotidianos, desde el tiempo en que fueron trasladados a estas tierras durante las conversaciones de paz.

Se han gestado varios apoyos que se desprenden de las autoridades locales. Dice R. Góngora (comunicación personal, 16 de septiembre de 2022) que aproximadamente 30 personas de su comunidad hacen parte de la Red Nacional de Agricultura Comunitaria y Familiar (RENAF) Instancia que por Acuerdo Municipal se institucionalizó en la sabana, en ella se agrupan organizaciones agrarias mixtas que trabajan para impulsar la agricultura familiar en una campaña denominada “Sembrando paz”, allí se crean estrategias para el trabajo en red y para el fortalecimiento de las diferentes formas de apropiación social de territorio tanto en espacios rurales como en espacios urbanos.

Con el apoyo de la Compañía Española de Petróleos S. A (CEPSA) y a través de la “Fundación La Cosmopolitana” los campesinos llegados en el 2000 han recibido el apoyo administrativo para incentivar la creación de los mercados campesinos, esto logró sus frutos en el 2016. El escenario idóneo para promover el desarrollo social y comunitario a través del comercio de productos agrícolas en el municipio de Puerto Gaitán es el polideportivo ubicado en el casco urbano. De igual manera, el polideportivo de Alto Tillavá se presenta como un espacio adecuado para la realización de encuentros culturales y mercados campesinos. En ambos lugares, las comunidades comparten y exhiben sus productos, destinando el primer sábado de cada mes como fecha establecida para estas actividades comerciales.

- Góngora (comunicación personal, 16 de septiembre de 2022), considera que algunos de los productos que allí se presentan adquirieron valor de sitio por el sólo hecho de contarle al comprador que fue sembrado en la sabana y con esto se desvirtúa el mito de que las limitantes del suelo no permitían el desarrollo de ninguna especie agrícola. Algunos de los productos promisorios son el marañón y el moriche los cuales, se convirtieron en productos de importancia en la región.

Todas las personas pueden ingresar libremente al campus Universitas, incluso los niños que tienen su espacio para aprender las prácticas de la agricultura; en este proceso de compartir saberes y conocimientos se contactan a expertos que enseñen y también a aprendan las técnicas que aplican los campesinos (Almanaque del Futuro, 2022).

Cada una de estas asociaciones aparece en estas tierras para aportar nuevos modos de interactuar con la naturaleza. Tal es el caso de la Compañía Española de Petróleos (CEPSA), que como dijo en entrevista la señora R. Góngora (comunicación personal, 16 de septiembre de 2022), apoyó la construcción de un Centro de Transformación que se dispondrá al servicio de todos los campesinos de la región, a través de la Asociación de Campesinos Productores de Puerto Gaitán (ACAPROPUGA). Este espacio estaría dotado de la maquinaria necesaria para la transformación de los productos. En la finca de Rubiela, la cual es llamada “Ebenezer”, hay una secadora muy sencilla que utiliza en algunos de sus procesos.

Las comunidades de campesinos agroecólogos han tenido orientación en investigación de mercados, los productos que más desarrollo tienen en la comunidad son la miel y la cúrcuma, además de las capacitaciones que han recibido en apicultura con uno de los mejores asesores técnicos. Uno de ellos, el más apreciado por la comunidad campesina es el profesor Jorge Tello de la Universidad Nacional de Colombia[4].

Es así, como el mercado campesino fue iniciativa de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) con sede en Puerto Gaitán. Para el presente se han creado más organizaciones sociales como Asociación de Mujeres Victimas y Vulnerables (ASAGUA), Asociación De Productores Campesinos (ASOCAMPO), una organización de mujeres afros y algunas veces participan los indígenas del resguardo Wacoyo apoyados por técnicos de la empresa FAZENDA.

Aproximaciones

Para evitar controversias en las decisiones sobre el uso de la tierra, es esencial incluir a los actores territoriales, cuyas prácticas y proyectos de vida difieren entre sí. En la sabana de Puerto Gaitán se identificaron cuatro grupos clave: los Sikuani, los Llaneros de a pie, los Campesinos agroecólogos y los Nuevos llaneros. Cada uno incide de forma distinta en el territorio, lo que obliga a considerar sus perspectivas en la planificación agraria.

Durante el análisis, todos los actores compartieron tanto preocupaciones como beneficios relacionados con el cambio de uso del suelo. Se identificaron percepciones comunes en torno al equilibrio o desequilibrio en sus comunidades, los impactos negativos más sentidos, y el uso más adecuado de la tierra según sus visiones. A pesar de los contrastes, se logró una comprensión transversal sobre cómo cada grupo interpreta los cambios territoriales.

Entre los aspectos valorados por los actores se encuentran el aumento del flujo comercial, la mejora en infraestructura vial, la expansión de la frontera agrícola y la desaparición de tierras improductivas. Algunos campesinos encuentran beneficios puntuales como el aprovechamiento de residuos de cosecha. Además, se reconoce que ciertas políticas permiten mantener espacios para prácticas agroecológicas, y se considera viable retomar experiencias sostenibles como las de la antigua Granja de Carimagua.

Todos los grupos territoriales coinciden en señalar impactos negativos como la pérdida de fertilidad del suelo, contaminación de fuentes hídricas y desarraigo cultural. La mecanización ha desplazado la mano de obra local y la implementación de la ZIDRES se realizó sin considerar adecuadamente a las comunidades existentes, lo cual amenaza su permanencia y seguridad alimentaria. A nivel ambiental, se evidencian desequilibrios hídricos que requieren una armonización urgente de normas e instrumentos de gestión.

Las políticas agrarias actuales han promovido la acumulación de tierras para fines agroindustriales, lo cual no garantiza la seguridad alimentaria y favorece una lógica de circulación de capital que desnaturaliza el vínculo con la tierra. Esto evidencia una desconexión entre los fines del modelo productivo y las necesidades reales de las comunidades locales.

Los campesinos agroecólogos que llegaron desde el año 2000 han consolidado sólidos lazos sociales y diseñado estrategias para enfrentar la baja fertilidad de los suelos. Con el respaldo de asociaciones externas, estas comunidades transformaron su entorno mediante la incorporación de cultivos adaptados y la promoción de sistemas integrales de producción. Además, impulsaron emprendimientos locales como la apicultura, y el cultivo de cúrcuma y cacao sabanero, conformando una comunidad emergente que demuestra la viabilidad de hacer productivas estas tierras sin causar un deterioro significativo del entorno natural.

[1] Suzuki et al. (2022) denominaron una parte específica de la sabana natural de Brasil como “sertão”, un concepto geográfico que difiere de la categoría bioclimática utilizada en la cartografía global. En su investigación, este término se emplea para describir un tipo de paisaje caracterizado por tierras poco exploradas situadas en el interior del país.

[2] Estos resultados se presentan como subproducto de la tesis doctoral titulada “Degradación de tierras y usos agrícolas intensivos en la sabana del sector Tillavá-Los Kioscos en Puerto Gaitán, Meta, Colombia”, que permitió el análisis de las tensiones y los conflictos en cuanto a la ocupación y uso de tierras durante el período 1950-2019 en el sector Tillavá-Los Kioscos.

[3]Entrevista realizada con base en documentación que tiene el Ingeniero Sabogal y de sus vivencias en la región. El encuentro presencial fue el 13 de noviembre de 2022.

[4] Jorge Euclides Tello Durán es el director grupo de Investigación Apícola de la Universidad Nacional, denominado VISIÓN SER, quien asesoró a los campesinos de la sabana de Puerto Gaitán en el manejo de apiarios establecidos y en el montaje de proyectos productivos.

Agualimpia, Y., Castro, C. E. (2016). Análisis de posibles conflictos entre usos agrícola, rural, urbano y ambiental de los suelos. Revista Ingeniería y Región, 16(2), 85-97. http://dx.doi.org/10.25054/22161325.1303

Almanaque del Futuro. (6 de octubre de 2021). Mauricio Gnecco “Campus Universitas” [Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=fDxJid-Lf8k&t=4849s

Almanaque del Futuro. (31 de agosto de 2022). Tema Ordenamiento Territorial [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=S92TsHl-Ft4

Altieri, M. A. (2001). Agroecología: bases científicas para una agricultura sustentable. Ediciones Mundi-Prensa. https://www.academia.edu/35887255/Agroecologia_primeraparte_pdf_unidad

Altieri, M., y Nicholls, C. (2012). Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. Una contribución a las discusiones de Rio+20 sobre temas en la interface del hambre, la agricultura, y la justicia ambiental y social. Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA). https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Agroecologia_unica_esperanza_para_la_soberania_alimentaria#:~:text=Miguel%20A.%20Altieri%20y%20Clara%20Nicholls%20con%20la,la%20agricultura%20y%20la%20justicia%20ambiental%20y%20social.%3A

Álvarez Roa, P., Pabón, E. I. D., y Ojeda Pinta, P. A. (2016). La agroecología en Colombia: bondades, retos y perspectivas. LEISA Revista de Agroecología, 32, 28-35. https://leisa-al.org/web/wp-content/uploads/Edic.especial.pdf

Ángel-Maya, A. (2013). El Reto de la Vida. Ecosistema y Cultura, una Introducción al Estudio del Medio Ambiente (2°ed). https://www.rds.org.co/es/recursos/el-reto-de-la-vida-ecosistemas-y-cultura-una-introduccion-al-estudio-del-medio-ambiente

Castro, C.; Agualimpia, Y; Suzuki, J. C. (2020). Conservación de Ecosistemas de la Sabana Colombiana. Una Propuesta de Armonización de Instrumentos Jurídicos y de Gestión. Derechos fundamentales a debate. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, México, No. 13, mayo – agosto. 131 a 169 pp. https://www.academia.edu/43851706/Conservaci%C3%B3n_de_ecosistemas_de_la_Sabana_Estacional_Colombiana_Una_propuesta_de_armonizaci%C3%B3n_de_instrumentos_jur%C3%ADdicos_y_de_gesti%C3%B3n

Castro Méndez, C. E. (2025). La huella del arado: susceptibilidad a la degradación en las sabanas de Colombia, Argentina y Brasil. Editora Dialética.

Castro Méndez, C. E., Suzuki, J. C., y Cerqueira de Araújo, G. C. (2021). La geografía del desarraigo: una interpretación de la obra “The Grapes of Wrath”. Revista Geografía Literatura e Arte, 3(2), 150-171. https://doi.org/10.11606/issn.2594-9632.geoliterart.2021.183281

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2018). Áreas de referencia como insumo para la identificación de las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (ZIDRES) (Documento CONPES 3917). Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. http://www.ambienteysociedad.org.co/wp-content/uploads/2018/02/Conpes_3917_zidres_2018.pdf

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2018). Delimitación de la Zona de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social en el municipio de Puerto López (Meta) (Documento CONPES 3940). Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3940.pdf

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2014). Política Para el Desarrollo Integral de la Orinoquia: Altillanura – FASE I (Documento CONPES 3797). Departamento Nacional de Planeación, República de Colombia. https://archivo.minambiente.gov.co/images/normativa/app/conpes/99-Conpes%20No.%203797-2014.pdf

Corporación Biocomercio Sostenible y Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. (2018). Protocolo No. 2 producción agroecológica. https://ventanillaverde.cvc.gov.co/archivos/1542377431.pdf

Cucchi, N. J. A. (2020). Agricultura sin plaguicidas sintéticos. Biodiversidad en América Latina. Manejo agroecológico de plagas en cultivos argentinos. INTA Ediciones. https://www.biodiversidadla.org/Documentos/Agricultura-sin-plaguicidas-sinteticos

Escobar, A. (2010). Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes. Envión Editores. https://www.ram-wan.net/restrepo/documentos/Territorios.pdf

García Duran, O. (2009). Carimagua: La investigación y el desarrollo en ecosistemas de baja fertilidad. Revista Colombiana de ciencias pecuarias, 22(1), 74-78. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-06902009000100010

Haesbaert, R. (2011). El mito de la desterritorialización: del “fin de los territorios” a la multiterritorialidad. Siglo XXI Editores.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2015). Levantamiento semidetallado de suelos del sector Tillavá – Los Kioscos en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. Bases de observaciones, resultados de laboratorio, Leyenda y mapa de suelos. Shapefile de suelos actualizado en el sistema de clasificación geomorfológico colombiano.

Madge, C. (2016). Internet Mediated Research. En N. Clifford, S. French & G. Valentine (eds.), Key Methods in Geography (2°ed.). SAGE Publications.

Melucci, A. (1999). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. El Colegio de México. https://www.cervantesvirtual.com/obra/accion-colectiva-vida-cotidiana-y-democracia-924292/

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2017, 9 de diciembre). Resolución N° 464. Por lo cual se adoptan los lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria y se dictan otras disposiciones. https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20No%20000464%20de%202017.pdf

Porto-Gonçalves, C. W. (2006). La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización. Abya-Yala.

Sánchez de Prager, M. (2018). Aportes de la biología del suelo a la agroecología. Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Suzuki, J. C., Cerqueira de Araújo, G., Marques, K. (2022). Em busca dos sertões: a movência fronteiriça nos interiores do Brasil. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía, 31 (1), 53–64. https://doi.org/10.15446/rcdg.v31n1.89690

Wodak, R., y Meyer, M (2001). Métodos de análisis crítico del discurso. Serie CLA-DE-MA. Editorial Gedisa. https://archive.org/details/wodak-meyer-comps.-metodos-de-analisis-critico-del-discurso-ocr-2003